◆ 介護保険とは

介護保険とは

介護保険とは、保険料を払って介護が必要になった時にサービスを利用するという社会保険制度です。

介護保険は40代以上の全員が加入し、介護保険サービスを受けるためには、要介護認定を行い、「要介護・要支援」と認定されることが必要です。

介護保険は40代以上の全員が加入し、介護保険サービスを受けるためには、要介護認定を行い、「要介護・要支援」と認定されることが必要です。

介護保険への加入について

介護保険は、医療保険(健康保険・国民健康保険)に加入している40歳以上の人はすべて被保険者(加入者)になります。個別の手続きはなく、40歳になった月から加入することになります。

介護保険の被保険者は年齢によって2つに分けられ、サービスの利用や保険料の納め方などが異なります。

第1号被保険者(65歳以上の人)

病気等の原因を問わず、寝たきり、認知症などにより介護が必要、日常生活に支援が必要と認められた場合、介護サービスを利用できます。

第2号被保険者(40歳から64歳の人)

末期がん、関節リュウマチなどの加齢による16種類の「特定疾病」により介護が必要になった場合に限り、介護サービスを利用できます。

特定疾病

1) 初老期の認知症(アルツハイマー病、脳血管性痴呆、クロイツフエルト・ヤコブ病など)

2) 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)

3) 筋萎縮性側索硬化症

4) パーキンソン病関連疾患

5) 脊髄小脳変性症

6) 多系統萎縮症シャイ・ドレーガー症候群など

7) 糖尿病の合併症(腎症、網膜症、神経障害)

8) 閉塞性動脈硬化症

9) 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)

10) 変形性関節症(両側の膝関節症または股関節に著しい変形を伴うもの)

11) 慢性関節リウマチ

12) 後縦靭帯骨化症

13) 脊柱管狭窄症

14) 骨粗鬆症による骨折

15) 早老症(ウエルナー症候群など)

16) がん末期

介護保険の被保険者は年齢によって2つに分けられ、サービスの利用や保険料の納め方などが異なります。

第1号被保険者(65歳以上の人)

病気等の原因を問わず、寝たきり、認知症などにより介護が必要、日常生活に支援が必要と認められた場合、介護サービスを利用できます。

第2号被保険者(40歳から64歳の人)

末期がん、関節リュウマチなどの加齢による16種類の「特定疾病」により介護が必要になった場合に限り、介護サービスを利用できます。

特定疾病

1) 初老期の認知症(アルツハイマー病、脳血管性痴呆、クロイツフエルト・ヤコブ病など)

2) 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)

3) 筋萎縮性側索硬化症

4) パーキンソン病関連疾患

5) 脊髄小脳変性症

6) 多系統萎縮症シャイ・ドレーガー症候群など

7) 糖尿病の合併症(腎症、網膜症、神経障害)

8) 閉塞性動脈硬化症

9) 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)

10) 変形性関節症(両側の膝関節症または股関節に著しい変形を伴うもの)

11) 慢性関節リウマチ

12) 後縦靭帯骨化症

13) 脊柱管狭窄症

14) 骨粗鬆症による骨折

15) 早老症(ウエルナー症候群など)

16) がん末期

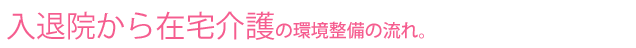

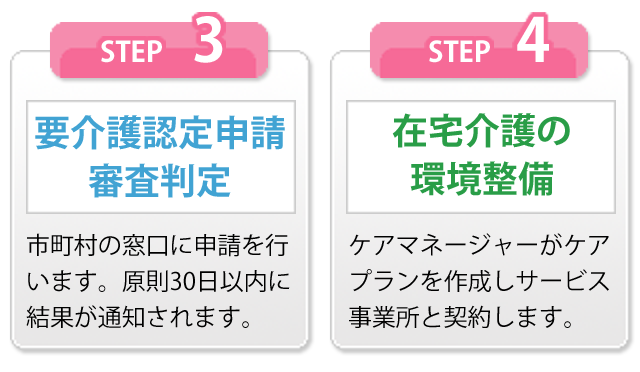

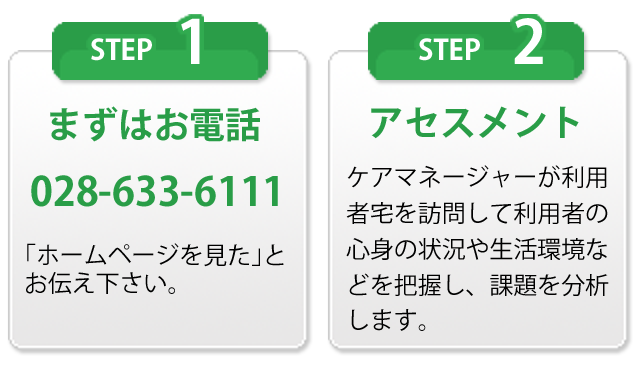

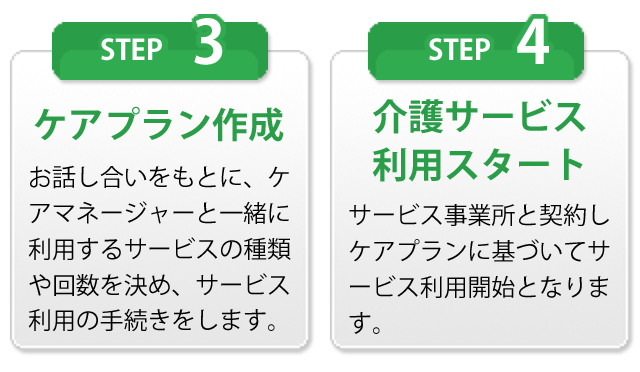

介護保険の利用の仕方

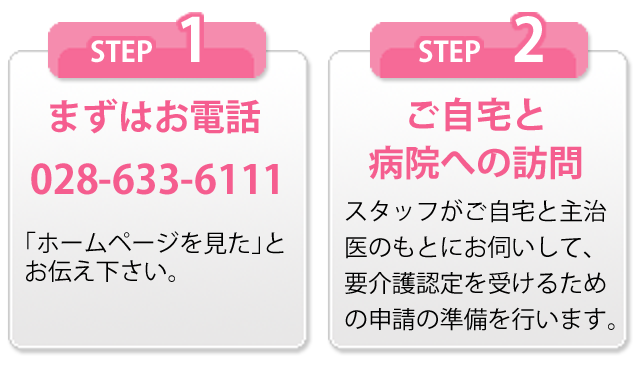

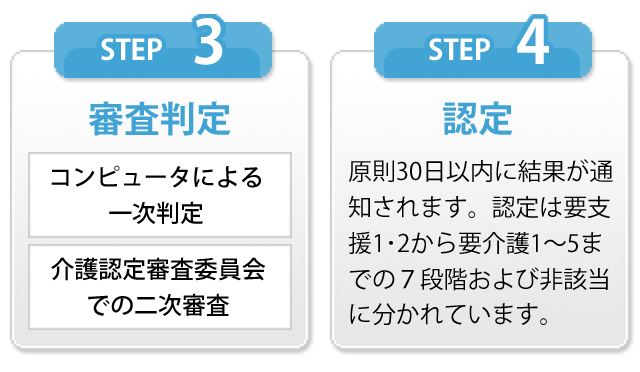

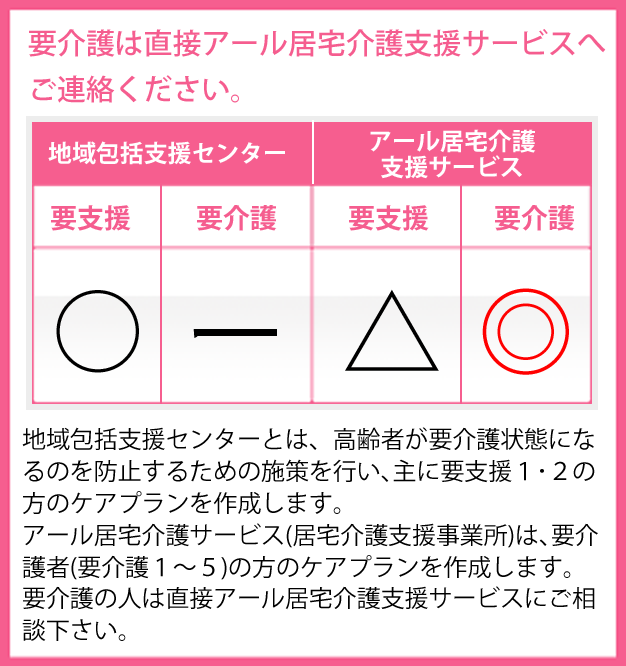

日常生活に介護や支援が必要になったら、市区町村の窓口に要介護・要支援認定申請書と介護保険の保険証(第2号被保険者は医療保険の保険証)を添えて、「要介護認定」の申請をします。

アール居宅介護支援サービスが申請を代行することもできます。

アール居宅介護支援サービスが申請を代行することもできます。

要介護状態区分

非該当 ・・・介護が必要と認められない人

要支援1・・・基本的な日常生活はほぼ自分でできるが支援が必要な人

要支援2・・・要支援より僅かに日常生活を行う能力が低下し、何らかの支援が必要な人

要介護1・・・排泄、入浴、着替えなど身の回りの世話に部分的な介助が必要な人

要介護2・・・排泄、入浴、着替えなど身の回りの世話に軽度の介助が必要な人

要介護3・・・排泄、入浴、着替えなど身の回りの世話に中程度の介助が必要な人

要介護4・・・排泄、入浴、着替えなど身の回りの世話に全介助が必要な人

要介護5・・・生活の全般にわたり全面的な介助が必要な人

要支援1・・・基本的な日常生活はほぼ自分でできるが支援が必要な人

要支援2・・・要支援より僅かに日常生活を行う能力が低下し、何らかの支援が必要な人

要介護1・・・排泄、入浴、着替えなど身の回りの世話に部分的な介助が必要な人

要介護2・・・排泄、入浴、着替えなど身の回りの世話に軽度の介助が必要な人

要介護3・・・排泄、入浴、着替えなど身の回りの世話に中程度の介助が必要な人

要介護4・・・排泄、入浴、着替えなど身の回りの世話に全介助が必要な人

要介護5・・・生活の全般にわたり全面的な介助が必要な人

介護保険で受けられるサービス

家庭などに訪問してもらい利用するサービス

・訪問介護(ホームヘルパー)

・訪問入浴介護

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・居宅療養管理指導

家庭などから施設に通って受けるサービス

・通所介護(デイサービス)

・通所リハビリテーション(デイケア)

施設に入所して受けるサービス

・短期入所生活介護

・療養介護(ショートステイ)

・特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなどでの生活介護)

福祉用具や住宅改修など

・車椅子やベッドなど福祉用具の貸与

・入浴や排泄に使用する福祉用具購入費の支給

・手すりの取り付けなど住宅改修費の支給

その他

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム・要介護のみ)

・通所を中心にサービスを組み合わせた小規模多機能型居宅介護など

公的介護施設サービス(要介護1~5)

特別養護老人ホーム

・常に介護が必要な人で在宅での生活が困難な人が入所

介護老人保健施設

・状態が安定し、家庭に戻れるようにリハビリテーションを中心とする医療ケアと介護を受ける人が入所

介護療養型医療施設

・急性期の治療が済み、長期の医療や医学的管理の介護の必要がある人が入所可

※平成24年3月までに廃止の予定だったが、24年度以降も現在存在するものは6年間転損期限を延長。ただし、平成24年以降の新設は認めない。(厚生労働省)

・訪問介護(ホームヘルパー)

・訪問入浴介護

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・居宅療養管理指導

家庭などから施設に通って受けるサービス

・通所介護(デイサービス)

・通所リハビリテーション(デイケア)

施設に入所して受けるサービス

・短期入所生活介護

・療養介護(ショートステイ)

・特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなどでの生活介護)

福祉用具や住宅改修など

・車椅子やベッドなど福祉用具の貸与

・入浴や排泄に使用する福祉用具購入費の支給

・手すりの取り付けなど住宅改修費の支給

その他

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム・要介護のみ)

・通所を中心にサービスを組み合わせた小規模多機能型居宅介護など

公的介護施設サービス(要介護1~5)

特別養護老人ホーム

・常に介護が必要な人で在宅での生活が困難な人が入所

介護老人保健施設

・状態が安定し、家庭に戻れるようにリハビリテーションを中心とする医療ケアと介護を受ける人が入所

介護療養型医療施設

・急性期の治療が済み、長期の医療や医学的管理の介護の必要がある人が入所可

※平成24年3月までに廃止の予定だったが、24年度以降も現在存在するものは6年間転損期限を延長。ただし、平成24年以降の新設は認めない。(厚生労働省)

自己負担は利用したサービスの1割または2割

介護サービスを利用した場合、原則サービスにかかった費用の1割を負担します。

ただし、要介護区分で定められた上限金額(支給限度額)を超えてサービスを受けた場合、超えた分は自己負担となります。

在宅サービスを利用した場合と施設サービスを利用した場合でも負担の内容が異なります。

在宅サービスの支給限度額(月)

ただし、要介護区分で定められた上限金額(支給限度額)を超えてサービスを受けた場合、超えた分は自己負担となります。

在宅サービスを利用した場合と施設サービスを利用した場合でも負担の内容が異なります。

在宅サービスの支給限度額(月)

|

自己負担が高額になったら

介護サービスを利用した額の合計が利用者負担の上限を超えた場合、申請すると超えた額が高額介護サービス費として支給されます。

介護保険と医療保険の負担額の総額が限度額を超えた場合、「高額医療合算介護サービス費」が支給されます。

※ただし、施設サービス利用者の居住費、食費、住宅改修費、福祉用具の購入にかかった費用は対象外。

介護保険と医療保険の負担額の総額が限度額を超えた場合、「高額医療合算介護サービス費」が支給されます。

|

医療と介護を受けた場合

介護保険のサービスを受けている人が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が支給されます。

自己負担の限度額

自己負担の限度額

|

||||||||||||||||||||

施設で介護サービスを利用した場合の自己負担額(月)

施設サービスを利用した場合、介護サービス費用の1割のほか、居住費、食費、住宅改修費、福祉用具の購入費などは全額自己負担となります。